蟠龍紋陶盤栩栩如生,訴說先民的龍圖騰崇拜;內外雙城雄偉氣派,見證都城氣象;古老樂器成組出現,反映禮樂文明初始……

近期,陶寺遺址博物館正式向公眾開放,第一次集中系統呈現距今約4300年至3900年的陶寺文明。

230件(套)文物展出:勾勒4000多年前陶寺文明

探索中華文明起源的代表性遺址之一——陶寺遺址,位于山西省襄汾縣塔兒山向汾河谷地過渡的黃土塬上,坐落在遺址西北邊緣的陶寺遺址博物館,2024年11月12日建成開放。朱書扁壺、銅鈴、板瓦、綠松石鑲嵌腕飾、玉璇璣、圭尺……230件(套)珍貴文物全景式展現了陶寺遺址46年的考古發掘和研究成果。

陶寺遺址博物館外景(2024年11月12日攝,無人機照片)。新華社記者 楊晨光 攝

“人們對陶寺遺址重要性的認識,經歷了從‘不知’到‘知’的過程。”80余歲的陶寺遺址第一代考古人高煒說。1958年,陶寺遺址在第一次全國文物普查中被發現,此后經過多次調查、復查。1978年,時任中國社會科學院考古研究所所長夏鼐作出發掘陶寺遺址的決策。

目舞蹈教室前,以中國社會科學院考古研究所的張彥煌、高天麟、高煒、李健民、梁星彭、何努、高江濤等為代表的幾代陶寺考古人,完成遺址分布范圍內約400萬平方米的考古調查,發掘面積近3萬平方米,出土各類文物5500余件。

墓葬區最先面世。1978年至1985年,考古工作者發掘墓葬1300余座,其中逾七成沒有隨葬品,為平民墓。在大墓和較高等級中型墓中小班教學,出土了由成組彩繪陶器、彩繪漆木器、玉石器構成的禮器群,尤其5座大墓中出土了蟠龍紋陶盤、鼉鼓、土鼓、石磬等禮制重器。

這是在陶寺遺址博物館展出的蟠龍紋陶盤(2024年11月12日攝)。新華社記者 楊晨光 攝

這里有沒有城墻和大型夯土建筑基址?從1999年開始,考古隊領隊梁星彭和隊員們在教學田間地頭、山梁溝峁尋找蛛絲馬跡。

“兩三年后,陸續九宮格發現的夯土痕跡形成了一個‘框’,我高興得不得了。”80余歲的梁星彭說,這是一個圓角長方形的城池,城墻底寬8米左右。陶寺先民能建造如此規模的城市,意味著擁有了發達的組織能力和高高在上的“王”。

進入21世紀,在何努、高江濤兩任考古領隊的先后帶領下,考古工作者發現大城內分布有宮城宮殿區、倉儲區、墓葬區、祭祀區、手工業作坊區、普通居民區等多個功能分區。

從展出的農作物遺存、家畜骨骼、陶器、玉石器、骨器、漆木家具、銅器、樂器等可以看出,陶寺先民以黍粟為主要農作物,養殖豬牛羊等家畜,會釀造美酒。手工藝人掌握了高溫熔煉技術和范鑄造工藝,能制作出純度達97.86%的銅鈴;掌握了平面式粘嵌技術,能做出精美的綠松石鑲嵌腕飾;可以熟練使用礦物質顏料,創造出令人驚嘆的彩繪藝術。

游客在陶寺遺址博物館參觀(2024年11月12日攝)。新華社記者 楊晨光 攝

目前,陶寺遺址的考古重點集中在中期大墓和手工業作坊區,更多發現等待揭曉。

“陶寺遺址的有關遺跡和遺物,反映出距今4000年前后以陶寺為代表的中原地區廣泛吸收各地文明要素,創造發展、迅速崛起、走向一體的歷程,引領當時的文明發展新格局。”國家文物局考古司司長閆亞林說。

雙城制與禮樂器:詮釋煌煌都城禮樂風范

站在陶寺鼎盛時期城址沙盤前,城市規劃盡收眼底:280余萬平方米的大城內,坐落著近13萬平方米的宮城,內外“雙城制”呈現出早期國家都城的盛大氣象。

宮城的發現與當時中國社會科學院考古研究所的技工張官獅密不可分。2012年的一天,他在工作中突然看到有段土不一樣,就拿手鏟刮了刮,喊上高江濤順著溝邊追出50米,發現這段土到斷崖旁看不到了。后來考古隊集中勘探了不到10天,驚喜地發現夯土遺跡形成合圍,而且大型夯土建筑基址都在這個“框”內。

游客訪談在陶寺遺址博物館參觀(2024年11月12日攝)。新華社記者 楊晨光 攝

在這座宮城內,矗立著規模宏大、裝飾精美的宮殿。高江濤說,最大的宮殿類基址面積近6500平方米,而且建筑基址上一座主殿的面積達540余平方米,是目前考古發現的新石器時代最大的單體夯土建筑基址。

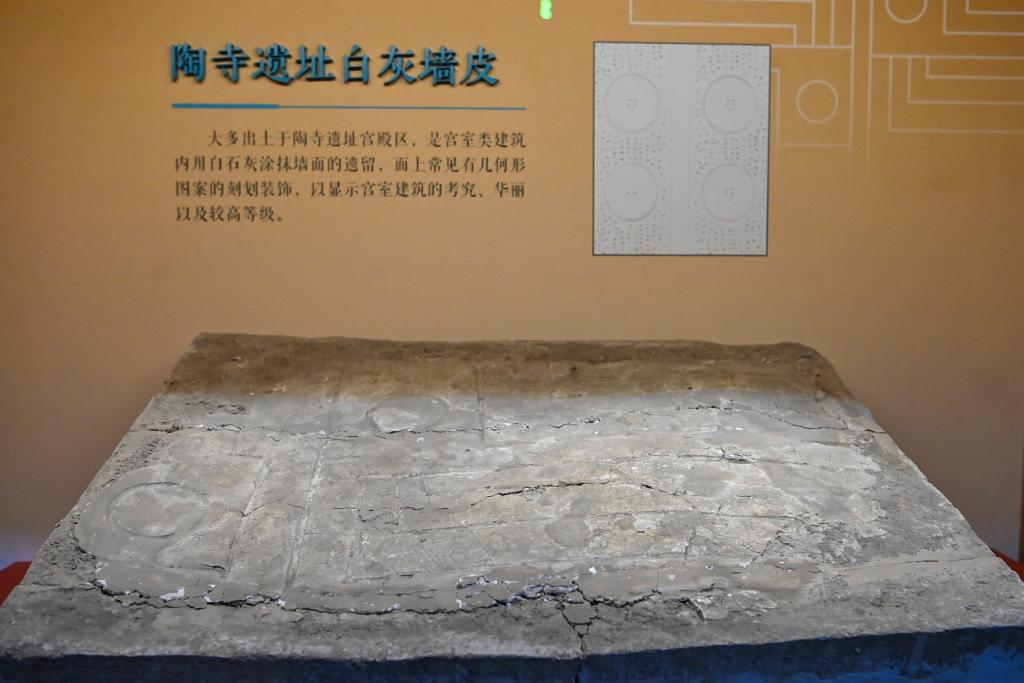

展柜內一塊白灰墻皮吸引了游客目光,上面刻畫著由圓圈、直線、折線構成的幾何圖案。

這是在陶寺遺址博物館內展出的陶寺遺址白灰墻皮(2024年11月12日攝)。新華社記者 楊晨光 攝

“據推測他們先在墻體涂草拌泥,再抹白灰,然后用工具壓出幾何紋飾。”講解員曹萌萌說,陶寺先民對宮殿的外墻、內墻和地面進行了裝飾和處理,不僅令建筑整體看起來光潔,還改善了室內亮度,并有效防潮。

“宮城的出現意義重大,意味著社會最高統治階級的出現,即王權的形成。”高江濤說,陶寺的“雙城制”與后來中國古代都城制度有一脈相承的關系。

游客在陶寺遺址博物館參觀(2024年11月12日攝)。新華社記者 楊晨光 攝

在“禮樂文明”展區,石磬、土鼓、鼉鼓等樂器經復原后與觀眾見面。石磬器形較大;土鼓以陶為腔,頂端蒙皮,鼓身底部有多個音孔;鼉鼓即鱷魚皮鼓,呈豎立筒狀,彩繪鮮艷漂亮。

“技術高,態度非常認真。”90歲的襄汾縣老文物工作者陶富海,提起當年專家王振江起取鼉鼓的場景仍贊嘆不已,“由于鼓體已腐朽,他先將鼓腔內的淤土清掉,再在鼓腔內先后涂抹一薄層、一厚層的石膏漿,最后剔掉鼓外填土,就得到鼉鼓的外形了。”

值得注意的是,陶寺遺址已出土20余件樂器,種類和數量之多、規格之高比較罕見,大墓中還出現鼉鼓、土鼓、石磬等固定組合、固定數量、固定位置的現象,反映出早在青銅器還沒有普及的史前時代,禮樂制度已在陶寺大地出現。

“王權國家和禮制社會是陶寺文明的兩大特征。”高江濤說,這座都城創造的文明很多被夏、商、周家教及后世所繼承發展,成為中華文明多元一體發展的重要標識和主要源頭之一。

創意激活文化:讓古老遺存煥發現代活力

進入沉浸式數字展廳,陶寺城的生活畫卷在游客張澤豪身邊展開:被城墻環繞的大城在晨曦中醒來,宮城里“王”在處理政務,樂師們敲鼓擊磬講座,藝人在作坊區繪制陶器,農民在田地里迎來粟黍豐收……“有種穿越感,在輕松氛圍中就對陶寺文明有了全面了解。”他說。

游客在陶寺遺址博物館參觀(2024年11月12日攝)。新華社記者 楊晨光 攝

實物展示、圖文展板、場景復原、動畫演示、多媒體互動裝置……在陶寺遺址博物館,早期國家的文明形態、中華文明探源的魅力有了新的表達和呈現。

“陶寺文明小樹屋距離現在比較遙遠,我們想盡辦法幫助觀眾建立歷史想象。”襄汾縣委書記劉春林說。

這是在陶寺遺址博物館內展示的一處都城復原景象(2024年11月12日攝)。新華社記者 楊晨光 攝

博物館組織專業力量深入研究,打破以時間為序的展陳傳統,精選文物,采用“專題”敘事方式,通過現代化創意手段,從都城、農業、手工業、禮樂文明、天文歷法、文明特質等方面,展現陶寺遺址作為早期國家都城的盛大氣象和恢宏圖景。

“這座都城的形成,是中原、河套、海岱、江漢、甘青、江浙等史前時期區域文化碰撞和融合的結果,可以看出陶寺文化包容、創新的特質。”高江濤說。

為生動闡釋文明特征,陶寺遺址博物館采取“實物對比+展板圖文解說”的方式,讓觀眾一目了然。例如,陶寺中期炊具雙鋬肥足鬲,是陶寺早期炊具釜灶與北方小口肥足鬲相結合的產物,體現了文明的包容與創新性。

博物館還藝術化復原陶寺文化中期大墓22號墓的墓室,結合墓室東壁去掉獠牙的公豬下頜骨和六柄玉石列鉞的現象,表達“修兵不戰”“不戰而屈人之兵”的執政理念,點明蘊含其中的崇尚“文”德的和合思想。

這是陶寺遺址博物館文創商店的商品(2024年11月12日攝)。新華社記者 楊晨光 攝

植根文化、貼近生活,“小文創”讓傳統文化煥發“大活力”。陶寺遺址博物館與文化企業合作,提取蟠龍紋陶盤、鼉鼓、朱書扁壺等文物的器形、紋樣等,開發出茶具、掛飾、絲巾、花器、冰箱貼、手提袋等文創產品。

游客在陶寺遺址博物館文創商店選購商品(2024年11月12日攝)。新華社記者 楊晨光 攝

“這件取‘陶寺’諧音的擺件很受歡迎,上面有紅彤彤的柿子、水靈靈的桃,寓意如意、長壽、幸福。”襄汾縣文化和旅游局局長成麗霞說,與非遺傳承人、工藝美術大師的合作使產品更具文化內涵。

博物館外,陶寺國家考古遺址公園正在緊鑼密鼓打造中。宮殿展示區、宮城城墻復原區、“觀象臺”考古天文館等已初具雛形,陶寺先民的生活畫卷正在遺址上徐徐展開。

文字記者:王學濤、姜淏然

視頻記者:徐偉

海報設計:李夢帆

統籌:賈真、樊雨晴、何雨欣、趙露露